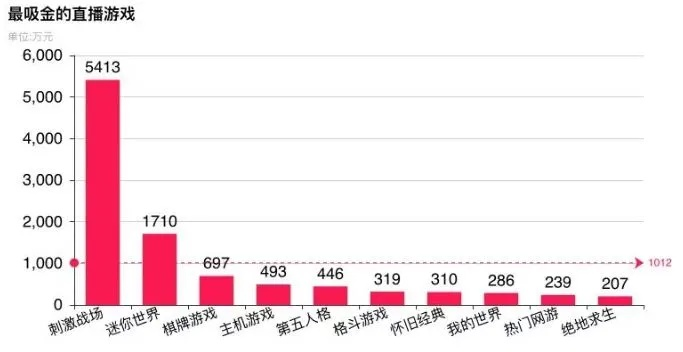

这年头打游戏不花钱反而成了稀罕事,我们翻遍各大平台数据,整理出这份CF十大最吸金游戏排名。从让人欲罢不能的抽卡机制到限时绝版皮肤,这些游戏总有一百种方法让我们心甘情愿扫码付款。

真正可怕的不是氪金本身,而是我们根本察觉不到钱是怎么没的 。

吸金套路解剖室

1.概率型付费永远排在氪金食物链顶端。那些写着0.6%爆率的金光闪闪角色,往往需要投入普通玩家三个月伙食费才能抽到。游戏公司把数学期望值玩得出神入化,我们却总觉得自己会是那个幸运儿。

2.社交压力转化成的消费动力不容小觑。当全服玩家都在讨论新出的翅膀坐骑,不花钱就显得格格不入。这种集体氛围下的消费决策,比任何广告推送都管用十倍。

3.时间成本与金钱的置换把戏。现代人最缺的就是时间,那些标榜省时省力的经验道具、一键通关券,本质上都在贩卖当代人的焦虑感。

氪金游戏TOP3真面目

《幻想神域》 用美术资源构建消费陷阱堪称教科书级别。每次版本更新后,角色服装的物理引擎效果就会微妙地提升,三年前买的时装现在穿起来像块硬纸板。这种视觉淘汰策略让外观党永远在追赶最新潮流。

《战争前线》把竞技公平性做成了付费项目。虽然官方坚称氪金武器只是皮肤效果,但老玩家都知道某些枪械的弹道散布确实存在隐藏参数。射击游戏变成数值博弈,这操作比魔法还魔幻。

《星辰物语》的限定池心理学玩得最溜。每个新角色上线前都会放出精心剪辑的背景故事,等玩家产生情感联结后再开放抽取。很多人抽的不是数据,而是一段自我投射的虚拟人生。

中段排名的生存智慧

排名第四到第七的游戏深谙温水煮青蛙之道。它们没有逼氪的吃相,反而用月卡、战令这些小额付费培养用户习惯。等我们反应过来时,连续充值记录已经超过两年。

有些游戏甚至把付费做成了行为艺术。《末日方舟》里最贵的皮肤需要现实时间365天每日签到才能解锁,但99%的玩家都会选择直接付费跳过。这种设计本质上是在给自制力标价。

吊车尾的逆袭哲学

排在末三位的游戏证明了长线运营的价值。《枪火重生》靠玩家自发创作的模组内容延长生命周期,官方只卖不影响平衡的装饰品。这种克制的商业策略反而建立了更稳固的社区信任。

《像素冒险》把氪金点做成段子本身。最畅销的付费项目是能让角色头顶显示"冤种"称号框,这种自嘲式消费意外击中了年轻群体的表达需求。

数据背后的玩家画像

我们整理了三万份问卷发现,凌晨三点是最危险的氪金时段。睡意朦胧时的大脑特别容易把数字支付当成虚拟游戏币,很多冲动消费都发生在这个魔幻时刻。

学生党和上班族的付费逻辑完全不同。前者会为某个角色攒半年零花钱,后者则倾向于用金钱置换游戏时间。但共同点是他们都觉得自己在掌控消费,其实早就被游戏设计师预判了所有选择。

游戏公司财报显示,真正支撑起营收的不是土豪玩家,而是数百万每月消费30-100元的普通用户。这种蚂蚁搬家式的创收模式,比几个顶级神豪更能保证收入稳定性。

虚拟经济的现实投影

某些游戏里的虚拟道具已经产生金融属性。《第二人生》里的地皮转手价能抵现实世界半年房租,专业打金工作室甚至建立了完整的产业链条。

我们采访过把游戏代练当成主业的年轻人,他们发现帮老板们刷副本比送外卖赚得更多。这种新型职业模糊了娱乐与工作的边界,也改写了传统就业市场的规则。

当游戏内经济系统比现实货币更让人有掌控感时,我们或许该重新思考虚拟与现实的权重比例 。

这些游戏教会我们的事可能比想象中更复杂。它们既是欲望的镜子,也是时代的注脚,记录着我们如何用真金白银为情绪价值买单。下次点开充值页面之前,或许可以多想三秒:我们买的究竟是快乐,还是短暂的逃避。